Si comme moi ta cuisinière vient de tomber en rade un matin alors que tu étais peinard en train de te concocter une délicieuse mixture de flocons d’avoine – passés au lait chaud dans la casserole – à l’ancienne ! – en touillant à la louche en bois (reconstitué) – qui te tient par les tripes jusqu’au goûter, voici les étapes qui vont te permettre de faire valoir ta réparation du préjudice subi.

1) identifier le coupable

C’est l’étape la plus facile ! C’est écrit dessus, comme le Port-Salut. En toutes lettres, un peu snob sur les bords, qui te narguent alors que ta mixture est sur le point de tourner.

ARTHUR MARTIN ÉLECTROLUX

Arthur Martin, tu vas voir de quelle bois je me chauffe, mon gaillard !

2) tout savoir sur ton gaillard

Grâce à ton ami virtuel qui sait tout sur tout, et son contraire, et inversement, et plus si affinités – celui qui se targue d’avoir un nom rigolo quasi-homonyme de celui de l’auteur des Âmes Mortes – tu peux en savoir plus, beaucoup plus, mettre un visage sur ta cible, sur ta proie.

Une photo noir et blanc, mal vieillie – un portrait militaire d’un homme vigoureux, plein de fougue et d’adresse, un air mi-sérieux, mi-amusé.

Et une description froide et précise – scientifico-historique, anesthésique – celle de l’illustre ARTHUR MARTIN-LEAKE :

Lieutenant Colonel Arthur Martin-Leake, VC* (4 April 1874 – 22 June 1953) was an English double recipient of the Victoria Cross, the highest award for gallantry in the face of the enemy that can be awarded to British and Commonwealth forces. Martin-Leake was the first of only three men to be awarded the VC twice.

OK. Voilà mon gaillard, je te tiens désormais.

T’as beau avoir été militaire, c’est pas ça qui va m’arrêter!

Reste à savoir si, revenu d’entre les morts après plus de soixante ans, tu traînerais pas, par hasard, sur Facebook…

3) se défouler un peu

Parce que – que ce soit clair entre nous, Arthur – tu vas me le payer ! T’as niqué mes Quaker Oats, t’as gâché ma journée, tu m’as mis le moral à zéro, alors je vais tout faire – TOUT, tu m’entends ? – pour que tu arrêtes de foutre ma vie en l’air. Ça peut aller loin tu sais ! Si tu as un problème, j’ai des frères – trois, pour être précis – et je peux te jurer qu’ils auront aucune pitié pour ta pauvre petite gueule de cuisinière.

Tu fais moins le malin maintenant, hein ?

Petite quéquette.

4) tenter une approche

Bon, on se calme… Le réseau social au F imposant m’annonce qu’il y en a plein, des Arthur Martin…

Fait chier… Autant chercher une aiguille dans une botte de sept lieux. Et je suis pas le Jack

Bauer de la grande époque, moi, ou le MacGyver des temps modernes – je ne te désamorce pas six bombes nucléaires en trois heures, je te fais pas des coups tordus avec mon couteau suisse.

Mais je tente ma chance, j’en prends un au hasard et je le contacte, comme ça, discretos.

Il va sans dire que je commence pas la première approche en le menaçant, ce gaillard, comme évoqué dans le troisième point ci-dessus. Non, ce serait trop voyant pour accorder un quelconque crédit aux réparations que j’exige et obtiendrai, quoiqu’il en soit, coûte que coûte, dussé-je traverser les océans avec ma cuisinière sur le dos.

5) être un loser et l’admettre

Bon, ma patience a des limites. Art’ m’a toujours pas répondu.

Art’ ? Ouais… Arthur Martin, le type que j’ai contacté sur Facebook. Je me permets de l’appeler Art’ – on commence à devenir intimes, lui et moi…

Donc ma patience, je disais, a des limites, Art’ m’a toujours pas répondu… ça fait deux semaines maintenant, et j’ai comme une horrible démangeaison dans les narines. Comme si je sentais que je m’étais fait couillonner. Dès le début. En beauté. Bien comme il faut. Jusqu’au trognon.

Alors, de guerre lasse, en grommelant, j’abandonne.

C’est bon, Arthur Martin de mes deux, je me rends, t’as gagné, t’es content ?

…Salopard…

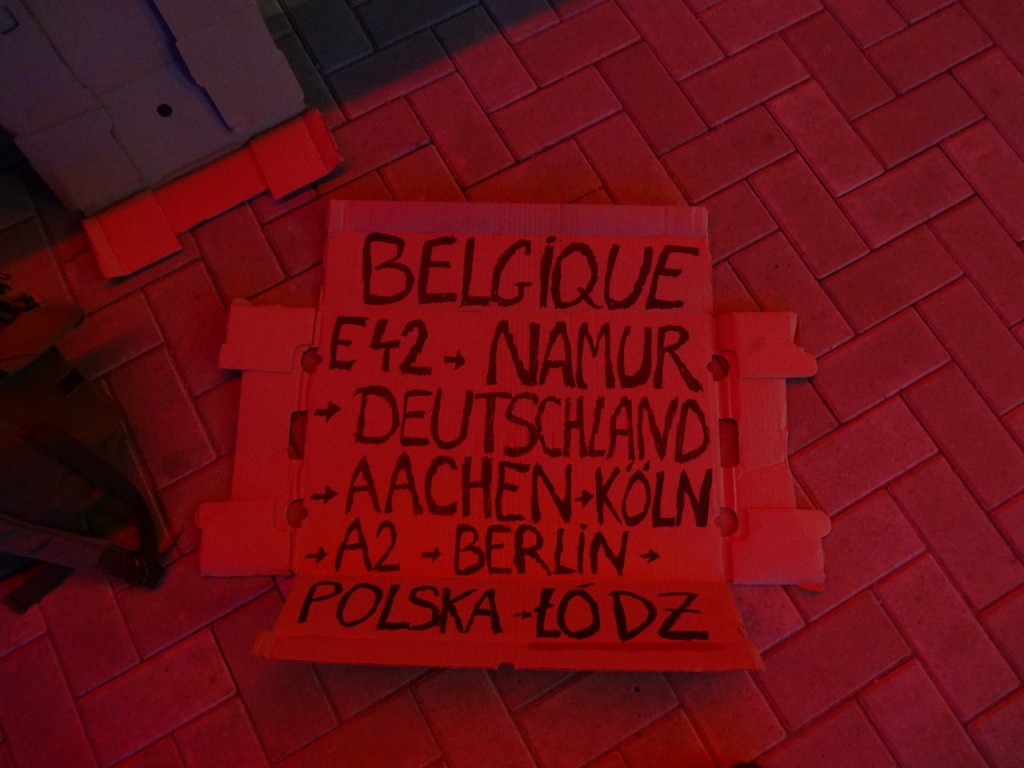

Et je te préviens, on me la ferai pas deux fois : la semaine prochaine, j’achète une nouvelle cuisinière.

Une Hitachi.

Ça va chier…

Merci à Kler 🙂